Русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, автор слов государственного гимна Российской империи «Боже, Царя храни!»

О человеке Деятельность: поэт Место рождения: с. Мещенское Тульской губернии Дата рождения: 9 февраля 1783 г. Умер: 24 апреля 1852 г. (в возрасте 69 лет) Знак зодиака: Водолей Образование: Московский университет Благородный пансион Женат: Елизавета Евграфовна Рейтерн Дети: Александра Васильевна Жуковская, Павел Васильевич Портреты Жуковского 1 из 10

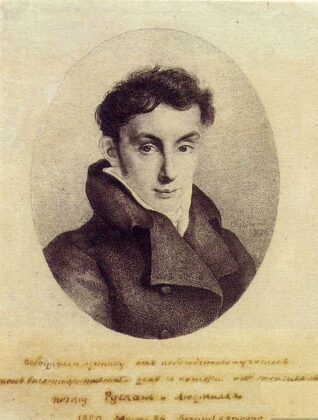

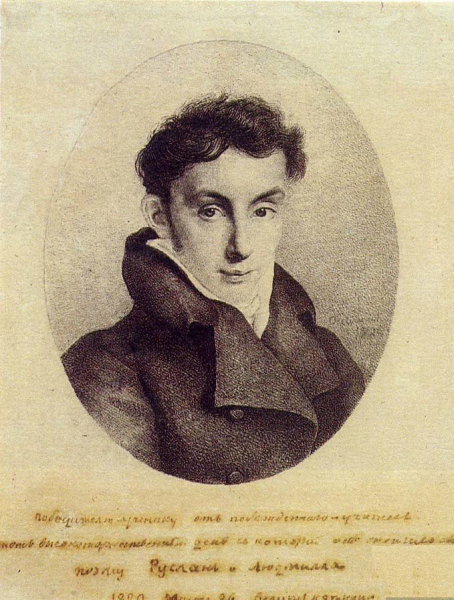

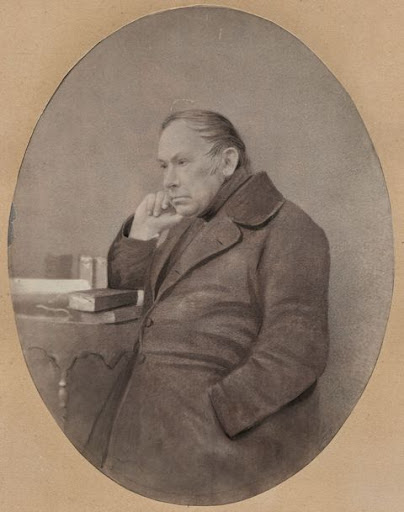

Портрет В. Жуковского

Василий Андреевич Жуковский

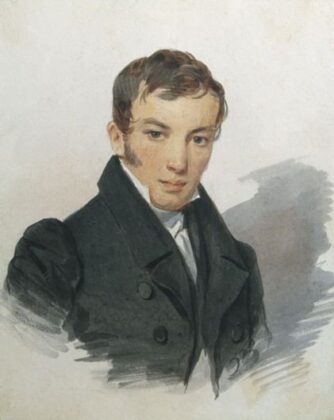

Жуковский В.А в молодости

Известный поэт Жуковский В.А.

Молодой Василий Жуковский

Маленький идет Жуковский

ВИРДЖИНИЯ. Жуковский в молодости

Молодой В.А. Жуковский

Василий Жуковский — биография

Василий Андреевич Жуковский — поэт, один из крупнейших и авторитетнейших лириков конца 18 — начала 19 веков, автор многочисленных произведений: стихов, романсов, песен.

Кроме того, он известен как близкий друг и учитель А. С. Пушкина. Он преподавал русский язык императрице, супруге Николая I. Благодаря своим достижениям и личным качествам был назначен наставником будущего императора Александра II, когда делал первые шаги в своем становлении как личности.

Помимо прочего, Василий Жуковский был важным реформатором литературной традиции в России. Он ввел новые стихотворные размеры, которыми с успехом пользовались последующие поколения поэтов.

В годы зрелого творчества лирик стал основоположником нового направления в русской поэзии, творцом и популяризатором русского романтизма.

Своим учителем лирик считал Николая Карамзина. Долгое время он был членом литературного объединения Circulo Arzamas. Среди заслуг Василия Жуковского — создание текста гимна Российской империи «Боже, Царя храни!».

Он также переводил известных зарубежных классиков. Автор стал первым и наиболее успешным переводчиком «Одиссеи», классического произведения греческой литературы.

- Детство и образование

- Литературное творчество

- Личная жизнь

- Смерть поэта

- Интересные данные

- Избранная библиография

Детство и образование

Будущий поэт Василий Жуковский родился 9 февраля 1783 года в Тульской губернии, селе Мишенское. Обстоятельства его рождения весьма запутаны. Настолько, что исследователи до сих пор не знают много данных.

Маленький идет Жуковский

Доподлинно известно, что отцом будущего писателя был Афанасий Иванович Бунин, крупный помещик и дворянин знатного происхождения. Представитель выдающейся аристократии того времени.

Матерью юноши была некая Салха. Она была пленницей, попавшей в руки русских после штурма одной из турецких крепостей. На тот момент ей было всего 16 лет. Она и ее сестра были подарены Бунину.

Младшая из девочек умерла в юном возрасте, и Салха крестилась, в православии она была известна как Елизавета Дементьевна Турчанинова.

Бунин был официально женат, у него было много детей. Но это не помешало ему устроить авантюру в сторонке. Турчанинова стала его фактической наложницей. От нее у помещика было еще несколько потомков. Но большинство из них погибли. Остался только Василий.

Молодой Василий Жуковский

После череды конфликтов и взлетов и падений будущий поэт оказался на фамильном хуторе Буниных. Его усыновил один из обычных дворян, Андрей Григорьевич Жуковский. Именно он дал мальчику свою фамилию и отчество. Поэтому с биологическим отцом поэта официально ничего не связывало.

Несмотря на это, молодого человека дома приняли как родного, не делая никакого различия между ним и его законными детьми. Однако, как отмечают современники, знакомые с ситуацией изнутри, особой теплоты от названных родственников он не чувствовал.

С раннего возраста юноша записался в армию. Характерной практикой было то, что по достижении совершеннолетия дворянские сыновья могли получить офицерский чин по старшинству. Однако услуга не работала. По какой-то причине Жуковского уволили из армии еще в 6 лет.

В молодости Василий Андреевич отличался сложным характером. У него учились частные учителя: иностранцы, русские интеллигенты. Однако все, так или иначе, признавали в нем человека посредственного. Хотя на самом деле они просто не могли справиться со сложной личностью молодого человека.

Жуковский В.А в молодости

Некоторое время юноша учился в школе-интернате Кристофера Роде. Так продолжалось до смерти его отца, Афанасия Бунина.

После его смерти мальчик ничего не получил. Дворянин передал все имение своим дочерям. Вдова помещика проявила жест доброй воли и выделила на содержание Жуковского до 10 тысяч рублей. По тем временам сумма была довольно существенной.

В 1792 г пансион был закрыт. Василий Андреевич поступил в школу, но, по словам учителей, был отчислен за инвалидность. Он переехал в дом родственников Юшковых. Примерно в этот же период у юноши появилось горячее желание стать писателем, драматургом.

Через несколько лет, в 1795 году, родственники Жуковского стали усиленно работать, чтобы обеспечить ему достойное будущее. Через знакомых, а также друзей им, в нарушение многих установленных бюрократических процедур, удалось добиться присвоения Василию Андреевичу дворянского титула.

Начались неоднократные попытки зачислить его в армию, но безуспешно. Однако и того, что было сделано, оказалось достаточно.

Молодой В.А. Жуковский

Благодаря связям мне удалось взять его на собеседование в пансион Московского университета, одно из крупнейших и авторитетнейших заведений того времени.

Первичная проверка показала, что молодой человек хорошо знает французский и немецкий языки, а также близко знаком с отечественной и зарубежной литературой.

Способного юношу сразу приняли в третий класс. Следующие несколько лет он тщательно учился и получил образование.

Часы в пансионате были тяжелыми: подъем в 5 утра, много работы. Однако Жуковскому такая жизнь нравилась. И он сохранил привычку рано вставать до последних лет своей жизни.

Была и положительная черта: условия учебы были либеральными. Студенты могли выбирать темы по своему вкусу. Жуковский столкнулся с языками, литературой и литературой.

ВИРДЖИНИЯ. Жуковский в молодости

В 1800 году юноша окончил школу-интернат и получил серебряную медаль как один из самых способных учеников.

Еще во время учебы Жуковского готовили к должности в Соляной конторе. Сразу после получения образования юноша был поставлен на государственный учет. По роду своей деятельности он был посвящен расчетам. Однако бухгалтерская деятельность его совершенно не прельщала. Это было раздражающе и противно.

Также с первых дней службы у Василия Андреевича сложились натянутые отношения с начальством. Несмотря на это, понемногу он поднимался по профессиональной лестнице.

Благодаря привычке вставать в 5 утра, Жуковский имел за несколько часов до начала работы заняться литературными делами. В те годы он много писал. Основную часть его усилий заняли переводы.

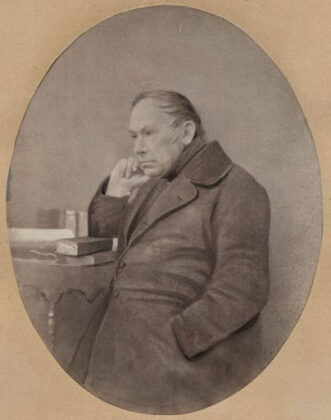

Василий Андреевич Жуковский

Не прошло и года, как Василий Андреевич захотел уйти со службы. Все его друзья уехали из города. Он остался в виртуальном одиночестве.

Несколько раз Жуковский писал матери и жаловался на тяжелую жизнь, искал поддержки, но не получал ее. Ни его отец, ни благодетельница Бунина (жена его покойного отца) не пошли навстречу намерениям Жуковского оставить служебное положение и посвятить себя литературе.

В начале 1802 года отношения с властями окончательно испортились. Василий Андреевич практически перестал появляться в офисе. Вскоре его уволили.

Будущему поэту грозила ответственность за самовольный уход со службы. Наказание может быть очень суровым. Если бы не побеспокоившиеся и поручившиеся за поэта друзья, судьба его могла сложиться катастрофически.

Литературное творчество

Творческая биография Василия Жуковского началась в ранние годы – в конце 18 века. Под влиянием классиков зарубежной литературы он написал несколько ранних произведений. Из-под пера Василия Андреевича вышла трагедия «Камилла, или Освобожденный Рим».

Затем он подготовил вольный перевод на русский язык произведения «Пол и Вирджиния». Ранние работы Жуковского носили подражательный характер. Однако уже в первых литературных пробах будущий писатель проявил себя, обозначил круг своих интересов.

Во время учебы в московском интернате Василий Андреевич был президентом молодежного сообщества писателей «Сборник».

После окончания заведения, а также окончания царской службы в Соляной конторе произошла судьбоносная встреча. Жуковский познакомился с Николаем Карамзиным, который стал его другом и наставником. Много лет поэт следовал совету своего учителя.

Портрет В. Жуковского

Под влиянием опытного старшего товарища Жуковский увлекся сентиментальностью. Из-под его пера вышла безвозмездная постановка элегии английского писателя Томаса Грея «Загородное кладбище».

Чуть позже в манере подражания Карамзину Василий Андреевич написал историческую повесть «Вадим Новгородский». Он вышел в 1803 году.

С 1805 года Жуковский Василий Андреевич работал в журнале «Вестник Европы». Здесь были опубликованы его произведения. Лишь через 3 года писатель стал редактором этого издания.

Долгое время поэт и прозаик изучал немецкий язык, чтобы лучше изучать классическую литературу и добился успехов на этом поприще.

Жуковскому попадается немецкая баллада «Ленора», которая вызывает у него интерес. Сюжет произведения становится основой для творческой обработки.

Из-под пера Василия Андреевича выходит вольная интерпретация, аранжировка баллады. Жуковский назвал свою работу «Людмила». С момента его публикации начинается отсчет русского романтизма, основоположником которого заслуженно считается Василий Андреевич.

После начала войны с наполеоновской Францией, когда враги подошли к Москве, Жуковский оказался в рядах ополчения. Ожидание врага, напряженная обстановка между воинами стали основой для создания другого, не менее великого и известного произведения «Певец в стане русских воинов».

За короткое время это произведение Жуковского стало очень популярным. Почти все знали ее наизусть.

После окончания военных действий в 1815 году Василий Андреевич стал членом Арзамасского литературного объединения. Кроме него, были и другие почитатели таланта Карамзина, сторонники его литературного стиля.

Среди крупнейших представителей кружка можно назвать дядю и племянника Пушкиных, поэта Вяземского, Батюшкова. Среди членов объединения были политические активисты Блудов, Уваров. Нашлось место и будущим декабристам Тургеневу и Орлову.

Состав был смешанный. Все названные представители кружка так или иначе прославились и вошли в отечественную историю.

Портрет Жуковского В.А.

Общественные собрания были частыми. Сам Жуковский был человеком занятым и не всегда мог присутствовать лично. Однако «Арзамас» он не забывал и при первой же возможности присылал свои композиции.

Среди них были как серьезные и большие произведения, так и пародийные произведения (например, «Овсяный кисель»). Члены литературного кружка высоко оценили талант Василия Жуковского.

В 1817 году лирик был назначен учителем русского языка к будущей императрице, супруге Николая I Александре Федоровне. Поэт принял это назначение с большим энтузиазмом. Сама она не всегда была довольна своим наставником. Однако на учебе это никак не сказалось.

Во время выполнения важной миссии В.А. Жуковский продолжал заниматься литературной деятельностью. В конце 10‑х годов поэт издал множество произведений. Среди них «Рыцарь Тогенбург», «Король леса», а также «Вадим».

В 1825 году писатель получил новое назначение. Он был избран наставником будущего императора Александра II. Исследователи считают, что именно Жуковский оказал наибольшее влияние на взгляды правителя. Известно, что сам поэт был человеком нравственным, он обладал высокими человеческими качествами, которые передал своему ученику.

Выполнив миссию, поэт вышел на пенсию и переехал в Германию, где и прожил оставшиеся годы. В более поздний период человек создал гораздо меньше, немногочисленные произведения Василия Андреевича Жуковского еще публиковались в отечественных изданиях.

Известно, что помимо литературной деятельности поэт выступал и как общественный деятель. Он часто защищал опальных деятелей искусства. По его инициативе был освобожден крепостной Тарас Шевченко. Неоднократно мужчина просил А. С. Пушкина, с которым был в очень хороших отношениях.

Жуковский не остался в стороне и после выступления декабристов в 1825 году. Он всеми силами пытался облегчить участь молодых дворян, не согласных с установленным порядком.

Личная жизнь

Василий Жуковский был женат всего один раз. Со своей избранницей лирик познакомился, когда ему было за 50 лет. Она стала Элизабет Рейтерн. Он был намного моложе писателя.

Семейная жизнь пары складывалась непросто. Женщина постоянно болела. Долгое время супругам не удавалось завести детей. Только после нескольких выкидышей родилась дочь Александра. Следующим сыном был Пол.

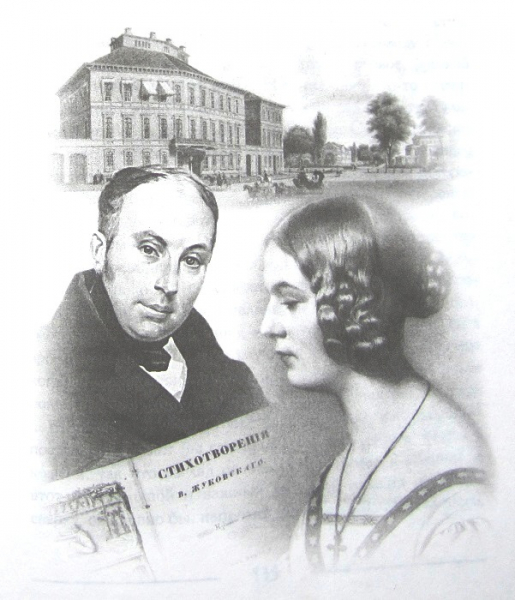

Василий Жуковский и Елизавета Рейтерн

Жена писателя была болезненной и довольно слабой женщиной. Сам Василий Андреевич взял на себя основную часть ухода за детьми, работы по дому.

Потомки Жуковского не пошли по стопам отца. Однако сын связал свою жизнь с архитектурой и изобразительным искусством.

Смерть поэта

В последние годы писатель сильно заболел. Он потерял зрение на один глаз, развилась куча проблем со здоровьем. Последней каплей стала смерть Гоголя, которую лирик воспринял как личную трагедию.

После печальной новости поэт не вставал. Василий Жуковский скончался 12 апреля 1852 года, точная причина смерти неизвестна, он умер от воспаления легких, онкологии или инсульта. Похоронен в Александро-Невской лавре.

Интересные факты

- Жуковский был основоположником русского романтизма.

- В юности он считался посредственным человеком, неспособным к серьезным занятиям и достижениям.

- Поэт отличался большой впечатлительностью, сентиментальностью.

- Писатель регулярно защищал людей искусства и не только. Именно благодаря его стараниям многие декабристы не были казнены, а сосланы в Сибирь.

- Жуковский питал запретные чувства к своей юной племяннице Марии Протасовой. В то время ему было 20, а ей всего 12.

- Василий Андреевич женился, когда ему не было и 60 лет. При этом его избранница была намного моложе. Брак продлился более 11 лет.

- Творческая биография Жуковского началась с переводов.

- Интересный факт: писатель был одним из самых авторитетных людей в русской литературе. Он был учителем Пушкина, имел большое влияние на Тютчева и Лермонтова.

- В последние годы Жуковский практически все свое время посвящал детям и семье.

- В конце жизни поэт практически ослеп.

Избранная библиография

- “Бело-румяный…” (Майское утро)

- «Благословен тот, кто горит рядом с тобой наедине с тобой…» (Ода Сафина)

- «В этих мрачных кельях монастыря святых…» (Послание Элоизы Абелардо)

- Полдень («По бледному песку петляет ручей…») Элегия

- Я помню («О, дорогие товарищи, наш свет…»)

- Память (“Прошли, прошли дни чар!..»)

- Герой (“В лоне красноватых облаков…»)

- Добродетель («Из света огней вышел луч…»)

- Добродетель (“Под звездным потолком тихой ночи…»)

- Дружба («Скатываясь с высоты горы…»)

- «Еще, Херасков, друг Минервы…» (к Хераскову)

- Журавли Ивиковы («Веселый праздник в Посидонове…»)

- Идиллия («Когда я была простой пастушкой…»)

- «Рожденный из недр вечности…» (Стихи к Новому году, 1800 г)

- “Где твое имя?…” (Ей)

- К Тибуллу. За прошлый век (“Истекло…»)

- Ей («Где твое имя?..»)

- К поэзии («Чудесный дар богов!..»)

- «Когда я была простой пастухой…» (Идиллия)

- “Когда меня любили, в восторге, в наслаждении…” (Песня)

- «Поздний звонок возвещает конец дня минувшего…» (Сельское кладбище)

- Элегия

- «Кто, благородный рыцарь или простой латник…» (Кубок)

- Лалла Рук (“Дорогой сон, пленитель душ…»)

- Король леса

- Людмила

- Майское утро (“Белый румянец…»)

- «Дорогой сон, похититель душ…» (Лалла Рук)

- Мир («Проснись, древняя лира пифийского поэта…»)

- Могущество, слава и благоденствие России («На престоле светлом, лучезарный…»)

- «Веселье в Посидоне…» (Ивиков Журавли)

- “В лоне красноватых облаков…” (Герой)

- «На престоле светлая, лучезарная…» (Мощь, слава и благоденствие России)

- Невыразимое («Что наш земной язык перед дивной природой?..»)

- “Незначительный человек! Какова твоя жизнь? “Подожди минутку…” (Человек)

- «О, лира, мой неизменный друг…» (Стихи, сочиненные в день моего рождения) Моей лире и моим друзьям

- «О, дорогие товарищи, наш свет…» (Воспоминание)

- «О, моя страна, благословенный Оберн!…» (Опустошенный город)

- «Он сделал свой путь…» (К Тибуллу. За прошлый век)

- Заброшенная деревня («О моя страна, благословенный Оберн!..»)

- «Из света фонарей вышел луч…

- «Пал святой город Приама…» (Торжество победителей)

- Певица в стане русских солдат

- Сказка о перчатках

- Бардовская песня над гробом победоносных славян

- Песня («Когда меня любили, в восторге, в наслаждении…»)

- “Под звездным потолком тихой ночи…” (Добродетель)

- Послание Элоизы Абеляру («В этих мрачных кельях монастыря святого…»)

- «Проснись, древняя лира пифийского поэта…» (Мир)

- «Радости, что улетели, уже не вернуть…»

- «Прошли, прошли дни чар!..» (Воспоминание)

- «По бледному песку бежит ручей…» (Закат) Элегия

- Ода Сафины («Блажен, кто один горит близ тебя…»)

- Светлана

- Сельское кладбище («Поздний звон возвещает конец минувшего дня…»)

- Сельское кладбище («День уже бледный, прячется за горой…») Элегия

- “Скатываясь с высоты горы…” (Дружба)

- Славянка («Славянка спокойна, как приятно твое течение…») Элегия

- Стихи к новому 1800 году («Рожденный из недр вечности…»)

- Теон и Эсхин («Эсхин вернулся в свои пенаты…»)

- Торжество победителей (“Пал священный город Приама…»)

- «День меркнет, прячась за горой…» (Сельское кладбище)

- Ундина

- Херасков («Еще, Херасков, друг Минервы…»)

- Мужчина («Ничтожный человек! Что твоя жизнь? – Один миг…»)

- «Что наш земной язык перед дивной природой?…» (Невыразимое)

- «Чудный дар богов!..» (К стихам)

- Арфа ветра

Василий Жуковский. Жуковский: из далекой деревни его судьба привела в бессмертие